Bodenschutz-Volksbegehren jetzt! Bodenschutz ist Ortskernschutz

Ist die Zukunft der Orts- und Stadtkerne noch planbar? Die gute Nachricht vorneweg: Ja. Allerdings sollte sich diese Planung weniger auf die Ortskerne fokussieren als auf die Rändern unserer Siedlungsstrukturen, auf die Landschaft, und hier vor allem auf die Zersiedelung von Landschaft.

Bodenschutz-Volksbegehren jetzt! Bodenschutz ist Ortskernschutz

- Titel

Bodenschutz-Volksbegehren jetzt! Bodenschutz ist Ortskernschutz

- Datum

12.09.2025

Shoppingcity Seiersberg bei Graz, Skulptur Uhrturmschatten. Foto: © www.sagen.info/ Teresa

Wenn wir heute über Ortskernschutz sprechen, denken wir wohl vor allem an das Ortsbild: an Siedlungsstrukturen, an Architekturen und an das Stadtparterre, also an die Erdgeschoßzone, an öffentliche Räume und an Innenhöfe. Ortskerne haben allerdings neben ihren räumlichen und gestalterischen Qualitäten auch eine programmatische, soziale und kulturelle Dimension.

Ortskerne sind im wahrsten Sinn des Wortes zentral: für unsere täglichen Wege, für Nahversorgung und Dienstleistungen, für unsere soziales und kulturelles Leben. Mit der seit Jahrzehnten voranschreitenden Zersiedelung von Ortschaften, die in Österreich weit mehr als in anderen Ländern Europas ein höchst bedenkliches Ausmaß erreicht hat, hat sich das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben in vielen Fällen an die Peripherie unserer Ortschaften verlagert. Einkaufs- und Dienstleistungszentren, Tankstellen und Autobahnraststationen sind heute wichtigere Zielpunkte alltäglicher Wege als Ortskerne, die ihre Angebote hinsichtlich Handel, Gastronomie und Dienstleistungen weitgehend an die Peripherie verloren haben. Der Internethandel und die sozialen Medien haben die Entleerung der Ortskerne nicht nur nicht aufgehalten, sondern durch die Verlagerung von Wirtschaft und sozialem Austausch in den virtuellen Raum weiter verstärkt.

Sonnenweiher Grafenwörth. Foto: © Molnar Attila

Raumplanung

Als Gründe für die Entleerung von Ortskernen kann neben der automobilen bzw. virtuellen Mobilisierung der Bevölkerung auch die schon angesprochene Zersiedelung von Ortschaften ausgemacht werden – was wiederum ganz ursächlich mit einer in Österreich viel zu lax gelebten Raumplanung zu tun hat.

Im Unterschied zu Deutschland und der Schweiz gibt es in Österreich kein bundesweites Raumordnungsgesetz – und damit kein bundesweites Regularium für eine ausgewogene Siedlungs- und Freiraumplanung. In Österreich ist die Raumplanung Sache der Länder und Gemeinden: Länder erlassen Raumordnungsgesetze [1] und überörtliche Raumordnungsprogramme, Gemeinden sind für örtliche Raumordnungskonzepte und die Flächenwidmung zuständig. Diese wird wiederum von den Ländern freigegeben. [2] Blickt man auf die Zersiedelung unserer Landschaften, nehmen weder Länder noch Gemeinden ihre regulierende Funktion im Rahmen der Raumplanung ausreichend wahr.

Baulandwidmung

Wie wir aus den Medienberichten der letzten Jahre wissen, ist das Naheverhältnis von Grundstücksbesitzer*innen und Gemeinderät*innen eine ungesunde Sache. Gefälligkeitswidmungen und persönliche Bereicherung durch Umwidmung von Grünland in Bauland können nicht ausgeschlossen werden. Dies umso mehr, als der Gewinn durch Baulandwidmungen in Österreich (unter Berücksichtigung der Immobilienertragsteuer) zu 70 Prozent von den Grundstücksbesitzer*innen einbehalten werden darf. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Wert eines Grundstücks im Schnitt um das 26-fache steigt, [3] wenn es von Grünland in Bauland umgewidmet wird, dann ist das ein nicht nur gutes, sondern geradezu fantastisches Geschäft.

Resultat dieser jahrzehntelangen Politik ist, dass wie heute 25 Prozent Baulandüberhang haben [4] – ein Viertel des Baulands liegt also aufgrund von Baulandspekulation brach. Dennoch wird jede Sekunde in Österreich ein Quadratmeter Grünland in Bauland umgewidmet [5] – das macht im Jahr eine Fläche aus, die größer ist als der Traunsee.

Bodenversiegelung

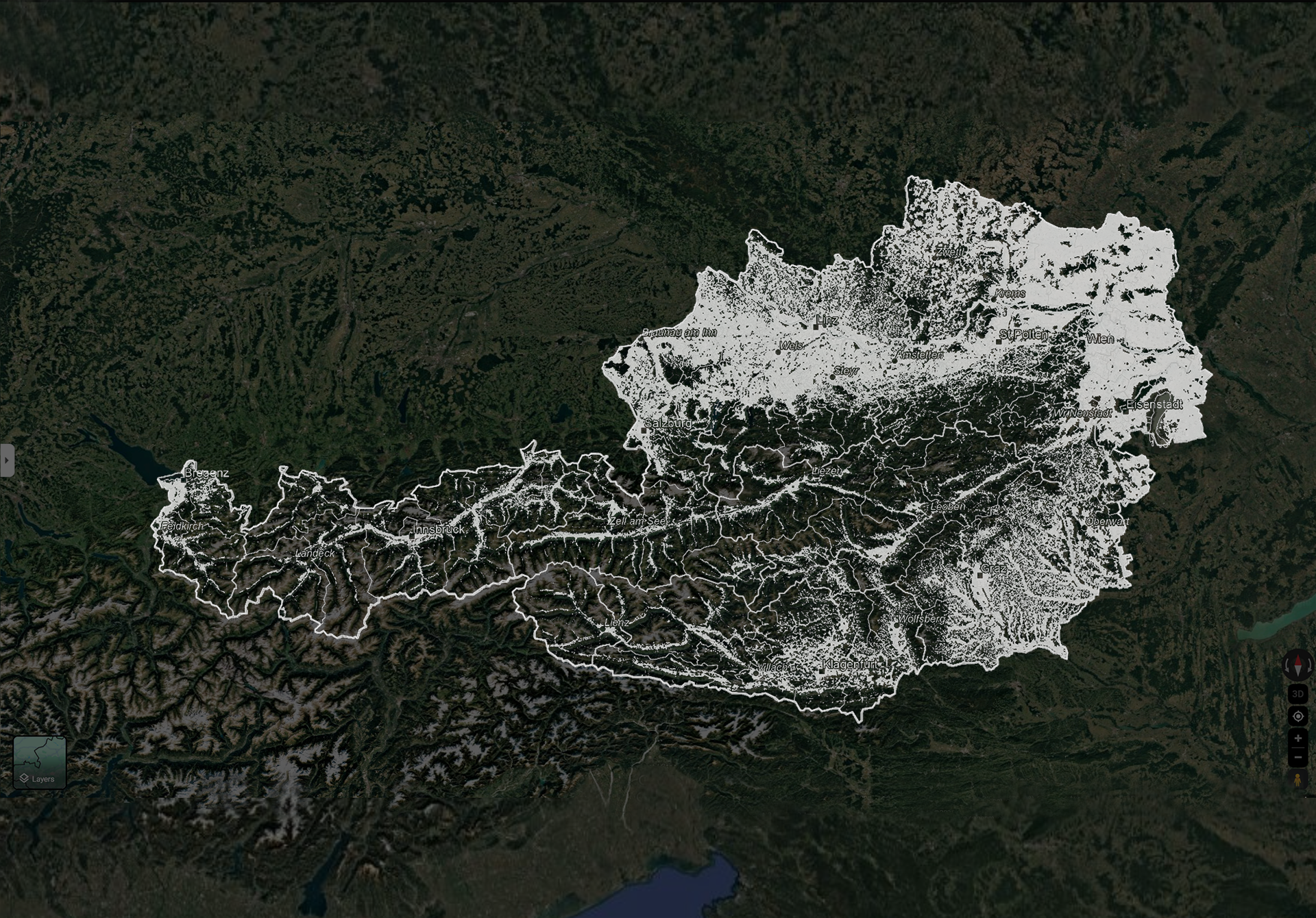

Resultat der überschießenden Widmung von Bauland ist aber auch, dass der Bodenverbrauch in Österreich einen europäischen Spitzenwert erreicht hat. Täglich werden in Österreich 11,3 ha Land verbraucht [6] – das entspricht einem jährlichen Bodenverbrauch von 41 km², das ist die Größe des Attersees. 5.648 km² Quadratkilometer Boden sind heute in Österreich bereits verbraucht – das ist etwas weniger als die Fläche des Bundeslandes Salzburg. Die Hälfte davon ist versiegelt – eine Fläche in der Größe von Vorarlberg und Wien zusammengenommen. [7]

Dabei muss man sich vergegenwärtigen, dass der Dauersiedlungsraum in Österreich nur 37 Prozent der gesamten Landesfläche beträgt. In diesen 37 Prozent müssen alle unsere Daseinsgrundfunktionen – Wohnen, Arbeiten, Erholung, Bildung, Mobilität, sowie die gesamte landwirtschaftliche Produktion – Platz finden. [8]

Nur 37 Prozent der gesamten Landesfläche Österreichs sind als Dauersiedlungsraum nutzbar.

Kosten für die Allgemeinheit

Ausufernde Siedlungsstrukturen verbrauchen aber nicht nur viel Boden, sondern kosten die Allgemeinheit auch viel Geld. Denn zum einen muss nicht nur die Infrastruktur der historischen Siedlungsstrukturen – also öffentlicher Verkehr, Straßen, Kanäle, infrastrukturelle Leitungen – erhalten und gepflegt werden, obwohl dort kaum noch jemand lebt. Zusätzlich müssen dieselben Infrastrukturen in die Neubaugebiete gelegt und auch dort erhalten werden. Die Folge: Österreich hat das dichteste Straßennetz in der Europäischen Union, mit unfassbaren 15 Metern Straßenlänge pro Kopf [9]. Die Kosten, die der Allgemeinheit durch Bau und Erhalt all dieser Infrastrukturen entstehen, kann man eigentlich nur als volkswirtschaftlicher Wahnsinn bezeichnen.

Versorgungssicherheit

Gleichzeitig ist durch den hohen Bodenverbrauch die Versorgungssicherheit in Österreich massiv gefährdet: Mittlerweile sind mehr als ein Sechstel der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Landes verbaut. [10] Schon jetzt ist Versorgung mit Lebensmitteln aus Österreich gering, weil Ackerflächen fehlen. Bei Getreide beispielsweise hat Österreich einen Versorgungsgrad von 85 Prozent, bei Obst und Gemüse von nur noch 50 Prozent. [11]

Brachflächen

Österreichs verbaute Fläche wächst dreimal schneller als seine Bevölkerung. [12] Es liegt auf der Hand, das damit auch der Leerstand steigt. Laut Schätzungen des Umweltbundesamts sollen in Österreich 40.000 Hektar an Industrieflächen brachliegen – das ist in etwa die Stadtfläche von Wien.

Gebäudeleestand

Hinzu kommt der Gebäudeleerstand: Laut Registerzählung der Statistik Austria 2021 hat jede 7. Wohnung in Österreich keine Wohnsitzmeldung, steht also mutmaßlich leer. Das sind 14 Prozent aller Wohnungen, in Zahlen: 637.000 Wohnungen. [13],[14] Unglaubliche 1,3 Millionen Menschen könnten also sofort in Österreich einziehen, würde dieser Leerstand aktiviert. Über den Wohnungsleerstand hinaus gibt es selbstverständlich auch Leerstand in Gewerbe- und Industriebauten. Dazu liegen in Österreich übrigens überhaupt keine Zahlen vor.

Bruck an der Mur. Bild: Google Maps

Best Practice: Schweiz

2013 wurde in der Schweiz per Volksabstimmung eine Änderung des Raumplanungsgesetzes mit Zweidrittelmehrgheit angenommen. Das revidierte Raumplanungsgesetz garantiert seither eine kompaktere Siedlungsentwicklung in der Schweiz, was durch folgende Maßnahmen erreicht wird:

1. Rahmen für Baulandwidmungen: Der Bund gibt in Form einer strengen Gesetzgebung den Rahmen für Baulandwidmungen vor. Nach einem ausgeklügelten Berechnungsmodell, das für alle Schweizer Gemeinden gilt, wird erhoben, welche Gemeinden zu viel oder zu wenig gewidmetes Bauland aufweisen.

2. Rückwidmung und Widmungsstopp: Bei Baulandüberhang muss bereits gewidmetes Bauland rückgewidmet werden, bei Erreichen des Kontingents gibt es einen Widmungsstopp am Ortsrand – und die Verpflichtung zur Innenverdichtung.

3. Druck nehmen: Zwar haben die Gemeinden durch die Gesetzgebung des Bundes an Autonomie in Sachen Raumordnung verloren, es wurde ihnen aber auch der Druck genommen, Bauland zu widmen. Waren die Gemeinden bei der Flächenwidmungen früher laufend Begehrlichkeiten ausgesetzt, gibt ihnen das Gesetz jetzt einen deutlich engeren Rahmen vor. [15][16][17]

Bodenschutz-Volksbegehren. Simulation: Fabian Wallmüller

Bodenschutz-Volksbegehren jetzt!

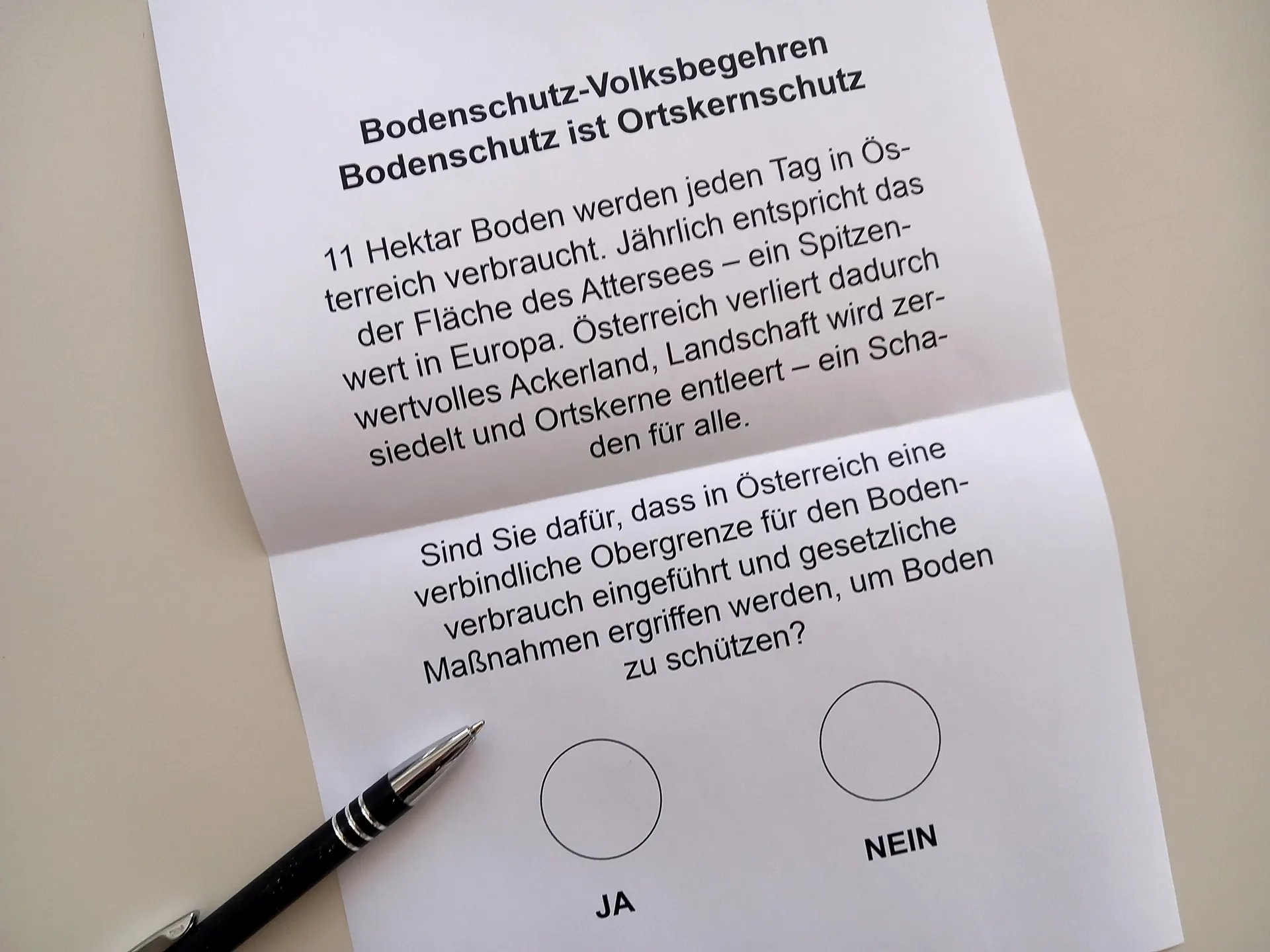

In Österreich sind wir von einer fortschrittlichen Raumplanung, wie sie in der Schweiz seit über zehn Jahren gelebt wird, noch weit entfernt. Ruft man sich in Erinnerung, wie vehement Länder und Gemeinden im Jahr 2023 eine verbindliche Obergrenze für den Bodenverbrauch von 2,5 Hektar pro Tag ablehnten, sind wir von einer Volksabstimmung wie in der Schweiz noch Jahre entfernt.

Allerdings: Laut einer repräsentativen Market-Studie von 2024 fordern 72 Prozent der österreichischen Bevölkerung eine verbindliche Obergrenze für den Bodenverbrauch sowie strengere Gesetze und Maßnahmen gegen die Bodenversiegelung. Es ist erstaunlich, dass diese Forderungen quer über alle Parteigrenzen gehen – von 90 Prozent Zustimmung bei Wähler*innen der Grünen bis zu 64 Prozent Zustimmung bei den Wähler*innen der FPÖ. [18] 64 Prozent der Befragten sind übrigens der Ansicht, dass die Politik nicht genug unternimmt, um den Bodenverbrauch in Österreich zu reduzieren.

Nun denn: Wenn die politischen Verantwortlichen in Österreich zu träge für den Schutz von Boden sind, dann sollte die Zivilgesellschaft mit einem Volksbegehren – einem der mächtigsten Instrumente der Zivilgesellschaft in Österreich – den politischen Handlungsdruck erhöhen: Bodenschutz-Volksbegehren jetzt!

Ziele Bodenschutz-Volksbegehren

Was wäre das Ziel des Bodenschutz-Volksbegehrens? Zweifellos in erster Linie eine verbindliche Obergrenze bzw. einen Netto-Null-Verbrauch beim Bodenverbrauch, wie ihn die EU bis 2050 anstrebt.

Weites sollten wirksame Maßnahmen gegen die Bodenversiegelung gefordert werden: um Boden zu schützen, die Zersiedelung von Ortschaften zu stoppen – und damit nicht zuletzt auch Ortskerne wiederzubeleben. Welche Maßnahmen können getroffen werden, um diese Ziele zu erreichen?

1. Erste Maßnahme ist die Einführung eines bundesweites Raumordnungsgesetzes mit verbindlichen Baulandkontingenten für alle Gemeinden nach dem Vorbild der Schweiz. Wird das Kontingent in einer Gemeinde erreicht, erfolgt ein Widmungsstopp, wir es überschritten, muss Bauland in Grünland rückgewidmet werden. Dadurch kann eine Entlastung der Gemeinden bei Flächenwidmungen erreicht werden, ohne den Gemeinden die Autonomie der Flächenwidmung zu nehmen. Freilich wäre zu diskutieren, die Flächenwidmungskompetenz nach dem Vorbild Bayerns gänzlich von der Gemeinde- auf die Bezirks- oder Landesebene zu verlagern, um Gefälligkeiten bzw. persönliche Bereicherungen im Zusammenhang mit der Widmung von Grünland in Bauland ausschließen zu können.

2. Stichwort Bereicherungen: Zweite Maßnahme wäre die Vergemeinschaftung passiver Gewinne aus Baulandwidmungen. Es darf nicht sein, dass Einzelne massiv davon profitieren, wenn durch die Allgemeinheit Grünland in Bauland umgewidmet und dieses Bauland mit öffentlichen Geldern auch noch erschlossen wird. Durch die Vergemeinschaftung passiver Gewinne könnte zum einen die Verlockung kleiner werden, sich durch Baulandwidmungen persönlich zu bereichern. Zum anderen könnte durch die Vergemeinschaftung von Baulandgewinnen in Österreich rund eine Milliarde Euro pro Jahr lukriert werden [19] – Geld, das in die Rückwidmung von Bauland in Grünland investiert werden könnte, aber auch in die Attraktivierung der Ortskerne, in die Stärkung der Wirtschaft in Ortskernen, in den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel und in den sozialen Wohnbau. Auch hier ist die Schweiz ein Vorbild. [20]

3. Damit wären wir beim wichtigen Instrument der Förderung der Ortskernentwicklung. Aktuell fördert beispielsweise das Landwirtschaftsministerium erstmals in Österreich die Reaktivierung von Leerständen in Ortskernen mit 26 Mio. Euro. Eine gemeinsame Kofinanzierung von Bund, Ländern und EU macht dies möglich. Gemeinden mit weniger als 30.000 Einwohner*innen sind förderfähig, gefördert wird die Erstellung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, die Erhebung von Leerstand, Leerstandsmanagement, die Sanierung von leerstehenden Gebäuden in Ortskernen und die Schaffung von öffentlichen Flächen. [21] Förderungen dieser Art gehören erstens abgeholt und zweitens massiv ausgebaut, wenn uns unsere Ortskerne etwas wert sind.

4. Damit zum Thema Leerstand: Basis der Nutzung von Leerstand ist die Erfassung von Leerstand, die in Österreich so gut wie nicht existent ist. Dies gilt ebenso für Brachflächen wie den Gebäudeleerstand. Salzburg und Innsbruck machen derzeit vor, wie Leerstandserfassung geht. In Salzburg werden Daten des Wohnungs- und Gebäuderegisters mit Wohnsitzmeldungen verknüpft, außerdem ist die Erhebung von Leerstand über Stromverbrauchs- und Postzustelldaten geplant. [22] In Innsbruck wird seit 2019 eine Vollerhebung des Leerstands durchgeführt: Bei jeder Neu- oder Ummeldung wird das betreffende Haus auf die richtige Erfassung kontrolliert und auch mit den baurechtlich bewilligten Plänen abgeglichen. Bereits 2023 konnte so der Innsbrucker Wohnungsbestand zu rund 50 Prozent „berichtigt“ werden. 23]

5. Eine bundesweite Umbauordnung in Ergänzung zu den Landesbauordnungen bzw. OIB-Richtlinien könnten darüber hinaus Erleichterung schaffen für das Bauen im Bestand: hinsichtlich Raumhöhen, Brandschutz, Absturzsicherungen, Raumlüftung, Schallschutz, Barrierefreiheit, Stellplatzverpflichtungen und vieles mehr. [24]

Fazit

Ist die Zukunft der Orts- und Stadtkerne noch planbar? Ja, allerdings weniger im klassischen Sinn von Architektur und Städtebau, sondern im Sinn der Raumplanung sowie Regularien, die die Zersiedelung von Landschaft stoppen und Ortskerne wiederbeleben.

Warum braucht es dazu ein Volksbegehren? Österreich ist eine repräsentative Demokratie, es braucht aber den Druck der Zivilgesellschaft, um den politischen Vertreter*innen Argumente für eine zeitgemäße Boden- und Ortskernpolitik an die Hand zu geben. Das Bodenschutz-Volksbegehren kann hier ein wichtiger Hebel sein.

Fußnoten

[1] https://www.oerok.gv.at/raum/daten-und-grundlagen/raumordnung-in-oesterreich

[2] https://www.infina.at/ratgeber/flaechenwidmung/#c12821

[3] https://www.moment.at/story/umwidmungen-reich-trick-blaha/

[4] https://kommunal.at/betrachtungen-zum-thema-boden-gscheit-nutzen

[5] https://www.moment.at/story/umwidmungen-reich-trick-blaha/

[6] https://infothek.bmimi.gv.at/soil-walks-dashboard-bodenverbrauch-versiegelung/

[7] https://infothek.bmimi.gv.at/soil-walks-dashboard-bodenverbrauch-versiegelung/

[8] https://infothek.bmimi.gv.at/soil-walks-dashboard-bodenverbrauch-versiegelung/

[9] https://vorarlberg.orf.at/stories/3204054/

[10] https://www.wwf.at/artikel/bodenverbrauch-in-oesterreich/

[11] https://vorarlberg.orf.at/stories/3204054/

[12] https://www.derstandard.de/story/2000127374912/flaechenverbrauch-ein-land-verliert-den-boden

[13] https://www.derstandard.at/story/3000000190297/zahlen-fuer-den-leerstand

[14] https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2023/09/20230919GWZ2021.pdf

[15] https://www.uvek.admin.ch/de/abstimmung-ueber-die-anderung-des-raumplanungsgesetzes

[16] https://www.srf.ch/news/schweiz/abstimmungen-oberrubrik-klares-ja-zum-raumplanungsgesetz

[17] https://tirol.orf.at/stories/3012835/

[18] https://www.wwf.at/neue-umfrage-72-prozent-fuer-verbindliche-obergrenze-beim-bodenverbrauch/

[19] https://www.moment.at/story/umwidmungen-reich-trick-blaha/

[20] Switzerland: Earmarked skimming of unearned gains through public planning measures to finance public investment (reclassification of building land as green space, expansion of green infrastructure, affordable housing). From: Land for All. Exhibition at the Architekturzentrum Wien, December 2020 to March 2023/ Panel on planning compensation

[21] 73-10-BML Local and urban centre development or 73-10-BML Local and urban centre development

[22] https://openbook.at/get-your-copy-glossar/

[23] https://www.derstandard.at/story/3000000190297/zahlen-fuer-den-leerstand

Ähnliche Artikel

— Alle Publikationen

Leerstand nutzen!

Wien wächst, und gleichzeitig stehen Räume für Wohnen, Kultur, Bildung und Gewerbe leer. Im Herbst 2024 veranstaltete eine breiten Allianz Wiener und bundesweiter Architektur- und Kulturinstitutionen die dreiteilige Diskussionsreihe „Leerstand nutzen! Möglichkeiten zur Aktivierung von Leerstand in Wien “. Die Diskussionsreihe wurde von großem Medieninteresse begleitet und platzierte im Vorfeld der Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl 2025 die Erfassung und Nutzung von Leerstand in Wien als politisches Thema. Grundlage der Diskussionsreihe ist ein Forderungskatalog, der zahlreiche Maßnahmen zur Aktivierung von Leerstand in Wien zusammenfasst

SOS Tummelplatz

In wenigen Tagen, am 27. Juni 2023, wird der Wettbewerb „Neugestaltung Tummelplatz“ entschieden. Die den Wettbewerb entscheidende Jurysitzung ist die wohl letzte Chance, um grundsätzlich zu diskutieren, ob der Tummelplatz tatsächlich neugestaltet oder doch besser saniert werden sollte. Ein Appell an die Wettbewerbsjury

Ja zum Jahrhundertprojekt

Im Dezember soll der neue City-Tunnel für die S-Bahn im Grazer Gemeinderat beschlossen werden. Nimmt man diese dann auch demokratisch legitimierte Entscheidung zum S-Bahn-Ausbau zur Kenntnis, stellen sich viele Fragen für die weiteren Planungen dieses Jahrhundertprojekts. Entscheidend für dessen Zukunftstauglichkeit wird die Beteiligung von Expert:innen und der Öffentlichkeit sein